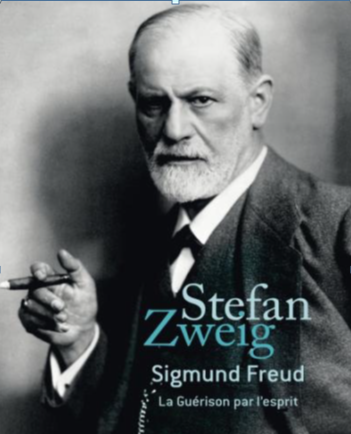

Sigmund

Freud

La guérison par l’esprit

Stefan

Zweig

Table des matières

I : La situation au tournant du siècle

II : Portrait caractérologique

IV : Le monde de l’inconscient

VI : La technique de la psychanalyse

VIII : Regard crépusculaire au loin

Introduction

Chaque trouble de la nature

est le rappel d’une patrie plus haute.

Novalis

La

santé, pour l’homme, est une chose naturelle, la maladie une chose

antinaturelle. Le corps en jouit aussi naturellement que le poumon jouit de

l’air et l’oeil de la lumière. La santé vit et croît

silencieusement en l’homme en même temps que le sentiment général de la vie. La

maladie, au contraire, s’introduit subitement en lui comme une étrangère, se

rue à l’improviste sur l’âme effrayée et agite en elle une foule de questions.

Car puisque cet ennemi inquiétant vient du dehors, qui l’a envoyé ? Se

maintiendra-t-il, se retirera-t-il ? Peut-on le conjurer, l’implorer ou le

maîtriser ? Les griffes aiguës de la maladie suscitent au cœur de l’homme les

sentiments les plus opposés : crainte, confiance, espérance, résignation, malédiction,

humilité et désespoir. La maladie pousse le malade à questionner, à penser et à

prier, à lever dans le vide son regard épouvanté et à inventer un être vers qui

il puisse se tourner dans son angoisse. C’est la souffrance tout d’abord qui a

créé chez l’homme le sentiment de la religion, l’idée de Dieu.

La

santé étant l’état normal de l’homme ne s’explique pas et ne demande pas à être

expliquée. Mais tout être qui souffre cherche à découvrir le sens de sa

souffrance. La maladie s’emparerait-elle de nous sans cause ? Notre corps

serait-il incendié par la fièvre sans faute de notre part, les fers brûlants de

la douleur fouailleraient-ils nos entrailles sans but et sans raison ?

Cette

idée effrayante de l’absurdité totale de la souffrance, chose qui suffirait

pour détruire l’ordre moral de l’univers, jamais l’humanité n’a osé la

poursuivre jusqu’au bout. La maladie lui paraît toujours envoyée par quelqu’un,

et l’être inconcevable qui l’envoie doit avoir ses raisons pour la faire

pénétrer précisément dans tel ou tel corps. Quelqu’un doit en vouloir à l’homme

qu’elle atteint, être irrité contre lui, le haïr. Quelqu’un veut le punir pour

une faute, pour une infraction, pour un commandement transgressé. Et ce ne peut

être que celui qui peut tout, celui qui fait éclater la foudre, qui répand sur

la terre le froid et la chaleur, qui allume ou voile les étoiles, LUI, le

Tout-Puissant : Dieu.

C’est

pourquoi, dès le début, le phénomène de la maladie est indissolublement lié au

sentiment religieux. Les dieux envoient la maladie, les dieux seuls peuvent la

faire partir : cette pensée se dresse, immuable, à l’aube de toute médecine.

Encore inconscient de son propre savoir, pauvre, impuissant, faible et solitaire,

l’homme primitif, en proie à l’aiguillon de la maladie, ne voit rien d’autre à

faire que d’élever son âme vers le dieu magicien, que de lui crier sa

souffrance, en le suppliant de l’en délivrer. Le seul remède qu’il connaisse

est l’invocation, la prière, le sacrifice.

On ne

peut pas se défendre contre Lui, le tout-puissant, l’invincible caché derrière

les ténèbres : il ne reste donc qu’à s’humilier, à implorer son pardon, à le

supplier de retirer la douleur qui tourmente la chair. Mais comment atteindre l’Invisible

? Comment parler à celui dont on ne connaît pas la demeure ? Comment lui donner

des preuves de son remords, de sa soumission, de sa volonté de sacrifice ?

Le malheureux l’ignore, comme il ignore tout. Dieu ne se révèle pas à lui ; il

ne se penche pas sur son humble existence, ne prête pas l’oreille à sa prière,

ne daigne pas lui donner de réponse. Alors, dans sa détresse, l’homme

impuissant et désemparé doit faire appel à un autre homme, plus sage, plus

expérimenté, qui connaît les formules magiques susceptibles de conjurer les

forces ténébreuses, d’apaiser les puissances irritées, pour servir d’intermédiaire

entre lui et Dieu. Et cet intermédiaire au temps des cultures primitives est toujours

le prêtre.

Lutter

pour la santé, aux premiers âges de l’humanité, ne signifie donc pas combattre

sa maladie, mais lutter pour conquérir Dieu. Toute médecine au début n’est que théologie,

culte, rite, magie, réaction psychique de l’homme devant l’épreuve envoyée par

Dieu. On oppose à la souffrance physique non pas une technique, mais un acte religieux.

On ne cherche pas à connaître la maladie, on cherche Dieu. On ne traite pas les

phénomènes de la douleur, mais on s’efforce de les expier, de les écarter par

la prière, de les racheter à Dieu par des serments, des cérémonies et des sacrifices,

car la maladie ne peut s’en aller que comme elle est venue : par voie

surnaturelle. Il n’y a qu’une santé et qu’une maladie et cette dernière n’a qu’une

cause et qu’un remède : Dieu. Entre Dieu et la souffrance il n’y a qu’un seul

et même intermédiaire : le prêtre, à la fois gardien de l’âme et du corps. Le monde

n’est pas encore divisé, partagé, la foi et la science n’ont pas cessé de se

confondre : on ne peut se délivrer de la douleur sans rite, prière ou

conjuration, sans faire entrer en jeu simultanément toutes les forces de l’âme.

C’est pourquoi les prêtres, maîtres des démons, confidents et interprétateurs

des rêves, eux qui sont renseignés sur la marche mystérieuse des astres, n’exercent

pas leur art médical comme une science pratique, mais exclusivement comme un

mystère religieux. Cet art qui ne s’apprend pas, qui ne se communique qu’aux initiés,

ils se le transmettent de génération en génération ; et, bien que l’expérience

leur ait beaucoup appris sous le rapport médical, jamais ils ne donnent de

conseil purement pratique : toujours ils exigent la guérison-miracle, des temples,

la foi et la présence des dieux. Le malade ne peut obtenir la guérison sans que

l’âme et le corps soient purifiés et sanctifiés ; les pèlerins qui se rendent

au temple d’Épidaure, voyage long et pénible, doivent passer la veille en prières,

se baigner, sacrifier chacun un animal, dormir dans la cour du temple sur la peau

du bélier immolé et conter au prêtre les rêves de la nuit afin qu’il les

interprète : alors seulement il leur accorde, en même temps que la bénédiction

religieuse, l’aide médicale. Mais le premier gage de toute guérison, le gage indispensable,

est l’élévation confiante de l’âme vers Dieu ; celui qui veut le miracle de la

santé doit s’y préparer. La doctrine médicale, à ses origines, est

indissolublement liée à la doctrine religieuse ; au commencement, la médecine

et la théologie ne font qu’un.

Cette

unité du début ne tarde pas à être brisée. Pour devenir indépendante et pour

pouvoir servir d’intermédiaire pratique entre la maladie et le malade, la

science doit dépouiller la souffrance de son origine divine et exclure comme superflues

les pratiques religieuses : prière, culte, sacrifice. Le médecin se dresse à

côté du prêtre et bientôt contre lui – la tragédie d’Empédocle – et en ramenant

le mal du domaine surnaturel dans la sphère des phénomènes naturels, il cherche

à éliminer le trouble de la nature au moyen de ses éléments extérieurs, ses

herbes, ses sucs et ses minéraux. Le prêtre se borne au culte et ne s’occupe

plus de soins médicaux ; le médecin renonce à toute influence psychique, au

culte et à la magie : les deux courants suivent désormais des voies distinctes.

Par

suite de cette grande rupture de l’ancienne unité, les éléments de la médecine acquièrent

immédiatement un sens et un aspect tout à fait nouveaux. En premier lieu, le

phénomène psychique général dénommé « maladie » se divise en d’innombrables

maladies isolées, déterminées, classées. Par là, son existence

en quelque sorte se sépare de la personnalité psychique de l’individu. La

maladie n’est plus un phénomène qui s’attaque à l’homme tout entier, mais

seulement à un de ses organes (Virchow, au congrès de Rome, dit : « Il n’y a

pas de maladies générales, mais seulement des maladies d’organes et de cellules

»). La mission originelle du médecin qui était de combattre la maladie en la traitant comme un tout, se transforme naturellement en

une tâche, au fond, plus médiocre : localiser tout mal et sa cause et le classer

dans une catégorie de maladies systématiquement décrites et déterminées. Dès

que le médecin a mené à bien son diagnostic et désigné la maladie, il a fait la

plupart du temps le principal, et le traitement se poursuit de lui-même par la «

thérapie » prescrite à l’avance pour ce « cas ».

La

médecine moderne, science établie sur la connaissance et entièrement détachée de

toute religion, de toute magie, s’appuie sur des certitudes absolues au lieu de

faire appel aux intuitions individuelles ; bien qu’elle prenne encore

volontiers le nom poétique d’« art médical », ce grand mot n’exprime plus

qu’une sorte de métier d’art. La médecine n’exige plus comme jadis de ses

disciples une prédestination sacerdotale ni des dons de visionnaire leur

permettant de communiquer avec les forces universelles de la nature : la vocation

est devenue métier ; la magie, système ; le mystère de la guérison,

connaissance des organes et science médicale. Une guérison ne s’accomplit plus

comme une action morale, un événement miraculeux, mais comme un fait purement raisonné

et calculé par le médecin ; la pratique remplace la spontanéité, le manuel, le

logos, la conjuration mystérieuse et créatrice. Là où l’ancienne méthode de

guérison magique réclamait la plus haute tension de l’âme, le clinicien a besoin

de toute sa lucidité et de tout son sang-froid.

Cet

acheminement inévitable des méthodes de guérison vers le matérialisme et le

professionnalisme devait atteindre au XIXe siècle un degré extraordinaire ;

entre le traitant et le traité intervient alors un troisième élément dépourvu

de vie : l’appareil. Le coup d’oeil du médecin-né,

qui embrasse tous les symptômes dans une synthèse créatrice, devient de moins

en moins indispensable à la diagnose : le microscope est là pour découvrir le germe

bactériologique, le cardiographe pour enregistrer les mouvements et le rythme

du cœur, les rayons Roentgen viennent remplacer la vision intuitive.

De

plus en plus, le laboratoire ravit au médecin ce que son métier avait encore de

personnel dans le domaine du diagnostic ; pour ce qui est du traitement, les

ateliers de chimie lui offrent le remède tout préparé, dosé et mis en boîte que

le guérisseur du Moyen Âge, lui, était obligé chaque fois de mesurer, calculer

et mélanger lui-même. La toute-puissance de la technique qui a envahi la

médecine – plus tard, il est vrai, que les autres domaines, mais qui a fini

quand même par s’y installer victorieusement – trace du processus de la

guérison un tableau admirablement nuancé ; peu à peu la maladie, jadis

considérée comme une irruption du surnaturel dans le monde individuel, devient

précisément le contraire de ce qu’elle était aux commencements de l’humanité :

un cas « ordinaire », « typique », au cours déterminé, à la durée calculée

d’avance, un problème résolu par la raison.

Cette

rationalisation à l’intérieur est puissamment complétée par l’organisation

extérieure ; dans les hôpitaux, ces magasins généraux de misère humaine, les

maladies sont classées par catégories avec leurs spécialistes et les médecins

n’y traitent plus que des « cas », n’examinent plus, généralement, que l’organe

malade, sans même jeter un regard sur la physionomie de l’être humain aux

prises avec la souffrance. Ajoutez à cela les organisations géantes, caisses de

secours, assurances sociales, qui contribuent encore à cette dépersonnalisation

et cette rationalisation ; il en résulte une espèce de standardisation qui

étouffe tout contact intérieur entre le médecin et le patient ; avec la

meilleure volonté du monde, il devient de plus en plus impossible de susciter

entre le médecin et le patient la moindre vibration de cette force magnétique

mystérieuse qui va d’âme à âme. Le médecin de famille, le seul qui voyait

encore l’homme dans le malade, qui connaissait non seulement son état physique,

sa nature et ses modifications, mais aussi sa famille et par conséquent

certains de ses antécédents, le dernier qui représentait encore quelque chose

de l’ancienne dualité du prêtre et du guérisseur, prend peu à peu figure de

fossile. Le temps l’écarte. Il jure avec la loi de la spécialisation, la

systématisation, comme le fiacre avec l’automobile. Trop humain, il ne peut

plus s’adapter à la mécanique perfectionnée de la médecine.

La

grande masse ignorante, mais intuitive, du peuple proprement dit a toujours

résisté à cette dépersonnalisation et cette rationalisation absolues de la médecine.

Aujourd’hui comme il y a mille ans, l’homme primitif, non encore touché par la

« culture », considère craintivement la maladie comme quelque chose de

surnaturel et lui oppose la résistance morale de l’espoir, de la prière et du

serment ; il ne pense pas tout d’abord à l’infection et à l’obstruction de ses artères,

mais à Dieu.

Aucun

manuel, aucun maître d’école ne pourra jamais le persuader que la maladie naît

« naturellement », c’est-à-dire sans le moindre sens et sans qu’intervienne une

question de culpabilité ; c’est pourquoi il se méfie par avance de toute

pratique qui promet d’éliminer la maladie froidement, techniquement, d’une façon

rationnelle. La récusation par le peuple du médecin sorti des universités

correspond à un instinct collectif héréditaire qui exige un médecin « naturiste

» en relation avec l’universel, sympathisant avec les plantes et les bêtes, au

courant des mystères de la nature, devenu guérisseur par prédestination et non à

la suite d’examens ; le peuple veut toujours, au lieu de l’homme du métier connaissant

les maladies, l’homme tout court « dominant » la maladie. Et bien que la

diablerie et la sorcellerie se soient depuis longtemps évanouies à la lumière électrique,

la foi en ce faiseur de miracles, en ce magicien, est bien plus vivante qu’on

ne le reconnaît publiquement.

La

vénération émue que nous ressentons devant l’inexplicable

génie créateur d’un Beethoven, d’un Balzac ou d’un Van Gogh, le peuple, lui, la

concentre encore aujourd’hui sur tous ceux en qui il croit reconnaître des

forces supérieures de guérison. Toujours il réclame comme intermédiaire, au lieu

de la drogue inanimée et froide, la chaleur humaine vivante qui irradie la «

puissance ». Le sorcier, le magnétiseur, le berger et la guérisseuse de village

éveillent en lui plus de confiance que le docteur appointé par une municipalité

et ayant droit à pension, parce qu’eux exercent la médecine non pas comme une

science, mais comme un art, et surtout comme une magie noire interdite.

À

mesure que la médecine se spécialise, se rationalise, se perfectionne

techniquement, l’instinct de la grande masse se dresse contre elle de plus en

plus violemment : le courant obscur et souterrain qui depuis des siècles lutte

contre la médecine académique continue à sillonner les profondeurs du peuple en

dépit de toute instruction publique.

Cette

résistance, la science la sent et la combat en vain, bien qu’elle ait réussi,

en faisant appel au concours de l’État, à obtenir une loi contre les guérisseurs

et les médicastres : on n’étouffe pas complètement par des décrets des

mouvements qui ont un fond religieux. À l’ombre de la loi opèrent aujourd’hui

comme au Moyen Âge d’innombrables guérisseurs non diplômés, c’est-à-dire illégaux

du point de vue de l’État ; la guerre entre les traitements naturels, les

guérisons religieuses et la thérapeutique scientifique se poursuit toujours.

Pourtant

les adversaires les plus dangereux de la science académique ne sont pas sortis

des chaumières, ni des camps de bohémiens, mais de ses propres rangs ; de même

que la Révolution française n’a pas pris tous ses guides dans le peuple et que

la domination de la noblesse a été, au fond, sapée par les nobles eux-mêmes

ayant pris parti contre elle, de même dans la grande révolte contre la

spécialisation à outrance de la médecine officielle les leaders les plus déterminés

ont toujours été des médecins indépendants. Le premier qui combat la

matérialisation, l’explication du miracle de la guérison, est Paracelse. Il

fonce contre les « doctores » avec la brutalité

paysanne qui lui est propre et les accuse de vouloir, avec leur science

livresque, démonter et remonter le microcosme comme s’il s’agissait d’une

montre. Il combat l’orgueil, le dogmatisme d’une science qui a perdu tout lien

avec la haute magie de la natura

naturans, qui ne devine ni ne

respecte les forces élémentaires et ignore le fluide que dégage tant l’âme individuelle

que l’âme universelle.

Et

quelque suspectes que nous paraissent aujourd’hui ses formules, l’influence

spirituelle de cet homme s’accroît, pour ainsi dire, sous la peau du temps, et

se manifeste au début du XIXe siècle dans la médecine dite « romantique », qui,

se rattachant au mouvement poétique et philosophique de cette époque, aspire à une

union supérieure de l’âme et du corps.

Avec

sa foi absolue en l’âme universelle, la médecine romantique affirme que la

nature elle-même est la plus sage des guérisseuses et qu’elle n’a besoin de

l’homme que comme auxiliaire tout au plus. De même que sans l’intervention du

chimiste le sang se crée des antitoxines contre tout poison, l’organisme qui se

maintient et se transforme seul réussit généralement, sans aucun concours, à

venir à bout de sa maladie.

La tâche

principale de toute médecine serait, par conséquent, de ne pas contrecarrer

obstinément la nature, mais seulement de renforcer, en cas de maladie, la

volonté de guérir toujours existante chez l’individu.

Une impulsion

morale, religieuse ou intellectuelle est souvent plus efficace que la drogue ou

l’appareil lui-même, déclare-t-elle ; le résultat, en réalité, vient toujours

du dedans, jamais du dehors. La nature est le « médecin intérieur » que chacun porte

en soi dès sa naissance et qui en sait plus long sur les maladies que le

spécialiste, lequel ne fait que s’appuyer sur les symptômes extérieurs,

ajoute-t-elle. La médecine romantique, on le voit, considère la maladie,

l’organisme et le problème de la guérison comme une « unité ».

Cette

idée fondamentale de la résistance de l’organisme à la maladie fait naître au

cours du XIXe siècle toute une série de systèmes. Mesmer avait fondé sa

doctrine sur la « volonté de guérir » qui est en l’homme, la Christian Science

établit la sienne sur la force féconde de la foi, résultat de la connaissance

de soi. Et de même que ces guérisseurs se servent des forces intérieures de la nature,

d’autres utilisent ses forces extérieures : les homéopathes recourent aux

simples, Kneipp et les médecins naturistes aux

éléments revivifiants : eau, soleil, lumière ; mais

tous renoncent unanimement aux médicaments chimiques, aux appareils médicaux et

par là aux conquêtes dont s’enorgueillit la science moderne. Le contraste général

que l’on relève entre tous ces traitements naturels, ces cures miraculeuses,

ces « guérisons par l’esprit » et la pathologie officielle, se résume en une

brève formule.

Dans

la médecine scientifique le malade est considéré comme objet

et il lui est imposé presque dédaigneusement une passivité absolue

; il n’a rien à dire ni à demander, rien à faire qu’à suivre docilement, sans

réfléchir, les prescriptions du médecin et à éviter le plus possible

d’intervenir dans le traitement. La méthode psychique, elle, exige avant tout

du patient qu’il agisse lui-même, qu’il

déploie la plus grande activité contre la maladie, en sa qualité de sujet, de porteur

et de réalisateur de la cure.

Le seul,

le véritable médicament de toutes les cures psychiques est cet appel au malade,

qu’elles engagent à ramasser ses forces morales, à les concentrer en un

faisceau de volonté et à les opposer à la maladie. La plupart du temps

l’assistance des guérisseurs se réduit à des mots ; mais celui qui sait les

miracles opérés par le logos, le verbe créateur, cette vibration magique de la

lèvre dans le vide qui a construit et détruit des mondes innombrables, ne s’étonnera

pas de voir, dans l’art de guérir comme dans tous les autres domaines, les

merveilles réalisées uniquement par les mots. Il ne s’étonnera pas de voir,

dans des organismes parfois complètement ravagés, la santé reconstituée uniquement

par l’esprit, au moyen de la parole et du regard.

Ces

guérisons admirables ne sont en réalité ni rares ni miraculeuses : elles

reflètent vaguement une loi encore secrète pour nous, et que les temps à venir

approfondiront peut-être, la loi des rapports supérieurs entre le corps et

l’esprit ; c’est déjà bien pour notre temps de ne plus nier la possibilité des

cures purement psychiques et de s’incliner avec une certaine gêne devant des phénomènes

que la science à elle seule ne peut expliquer.

L’abandon

volontaire de la médecine académique par quelques médecins indépendants est, à

mon avis, un des épisodes les plus intéressants de l’histoire de la civilisation.

Car rien dans l’histoire, celle des faits comme celle de l’esprit, n’égale en

grandeur dramatique l’attitude morale d’un homme isolé, faible, solitaire, qui s’insurge

contre une organisation embrassant le monde. Chaque fois qu’un homme a osé,

armé de sa seule foi, entrer en conflit avec les puissances coalisées du monde

et se lancer dans une bataille qui semblait absurde et sans chance de succès – qu’il

s’agisse de l’esclave Spartacus luttant avec les cohortes et les légions

romaines, du pauvre cosaque Pougatchev ayant rêvé de régner sur la gigantesque

Russie, ou de Luther, le moine au front têtu se dressant contre la

toute-puissante fides

catholica – toujours il a su

communiquer aux autres hommes son énergie intérieure et tirer du néant des

forces incommensurables.

Chacun

de nos grands fanatiques de la « Guérison par l’Esprit » a groupé autour de lui

des centaines de milliers d’individus ; chacun par ses actes et ses guérisons a

ébranlé et secoué la conscience de son temps ; chacun a suscité dans la science

des courants formidables. Chose fantastique : à une époque où la médecine,

grâce à une technique féeriquement perfectionnée, accomplit de véritables

miracles, où elle a appris à observer, décomposer, mesurer, photographier,

influencer et transformer les plus minuscules atomes et molécules de substance vivante,

où toutes les autres sciences naturelles exactes la suivent et lui prêtent leur

concours, où tout l’élément organique semble enfin dénué de mystère, à pareille

époque une série de chercheurs indépendants démontrent l’inutilité dans

beaucoup de cas de toutes ces connaissances.

Ils

prouvent publiquement et d’une façon irréfutable qu’aujourd’hui comme jadis on

peut obtenir des guérisons rien que par des moyens psychiques et cela même dans

des cas où l’admirable machinerie de la médecine universitaire a échoué.

Vu du

dehors, leur système est inconcevable, presque ridicule dans son invraisemblance

; le médecin et le patient, paisiblement assis l’un en face de l’autre,

paraissent simplement bavarder. Pas de rayons Roentgen, pas de courant

électrique, pas même de thermomètre, rien de tout l’arsenal technique qui fait l’orgueil

justifié de notre temps : et cependant leur méthode archaïque agit souvent plus

efficacement que la thérapeutique la plus avancée.

Le

fait qu’il y a des chemins de fer n’a rien changé à la mentalité de l’humanité.

N’amènent-ils pas tous les ans à la grotte de Lourdes des centaines de milliers

de pèlerins qui veulent y guérir uniquement par le miracle ? L’invention des

courants à haute fréquence n’a rien changé, elle non plus, à l’attitude de

l’âme vis-à-vis du mystère, car ces mêmes courants cachés dans la baguette

magique d’un « preneur d’âmes » n’ont-ils point fait surgir du néant autour

d’un seul homme, à Gallspach, en 1930, toute une

ville avec hôtels, sanatoriums et lieux de divertissement ? Rien n’a montré d’une

façon aussi visible que les succès multipliés des traitements par la suggestion

et les guérisons dites miraculeuses de quelles formidables énergies dispose

encore le

XXe siècle,

quelles possibilités de guérison pratiques ont été sciemment négligées par la médecine

bactériologique et cellulaire en niant obstinément l’intervention de

l’irrationnel et en excluant arbitrairement de ses calculs l’auto traitement

psychique.

Bien

entendu, aucun de ces systèmes de guérison à la fois anciens et nouveaux n’a

ébranlé, un seul instant, l’organisation magnifique de la médecine moderne, insurpassable

dans sa diversité et ses méthodes d’examen ; le triomphe de certains systèmes

et traitements ne prouve en aucune façon que la médecine scientifique moderne

en soi ait eu tort ; seul est démasqué ce dogmatisme qui s’acharnait à ne trouver

valable et admissible que la méthode la plus récente et considérait

effrontément toutes les autres comme fausses, inacceptables et surannées.

Cette

suffisance seule a reçu un coup des plus durs. Les succès désormais indéniables

des méthodes psychiques décrites dans ce livre n’ont pas peu contribué à éveiller

chez les leaders intellectuels de la médecine des réflexions salutaires. Un

doute léger, mais déjà perceptible pour nous autres profanes, s’est infiltré dans

leurs rangs. Et l’on se demande, comme le fait un homme de la valeur de Sauerbruch, si la conception purement bactériologique et sérologique

des maladies n’a pas poussé la médecine dans une impasse ; si la spécialisation

d’une part, et la prédominance des généralisations sur le diagnostic individuel

d’autre part, n’ont pas commencé à transformer peu à peu l’art médical destiné

à servir les hommes en une science étrangère à l’humanité et n’ayant pour but qu’elle-même

? Ou, pour citer une excellente formule, si « le docteur n’est pas devenu par

trop médecin » ?

Ce

que l’on appelle aujourd’hui une « crise de conscience de la médecine » n’a

rien de commun avec une étroite affaire de métier ; elle participe du phénomène

général de l’incertitude européenne, du relativisme universel, qui – après des

dizaines d’années d’affirmations absolues dans tous les domaines de la science –

apprend enfin aux spécialistes à regarder derrière eux et à questionner. Une

certaine largeur d’esprit, d’ordinaire, hélas, étrangère aux académiciens,

commence heureusement à se manifester : ainsi, le livre excellent d’Aschner sur la « Crise de la médecine » cite une foule d’exemples

surprenants, qui nous apprennent comment des cures raillées et condamnées hier

encore comme moyenâgeuses (par exemple le cautère et la saignée) sont

redevenues aujourd’hui des plus modernes et des plus actuelles.

La médecine,

enfin curieuse de leurs lois, considère avec plus de justice et de curiosité le

phénomène des « guérisons par l’esprit », que les professeurs diplômés, au XIXe

siècle, qualifiaient encore avec mépris de bluff, truquage et mensonge ; on

fait des efforts sérieux pour adapter peu à peu les méthodes psychiques aux

méthodes cliniques exactes.

Chez

les médecins les plus humains et les plus intelligents, on sent poindre, sans aucun

doute, une certaine nostalgie de l’ancien universalisme, un désir de passer

d’une pathologie purement locale à une thérapeutique générale, un besoin de

connaître non seulement les maladies qui s’abattent sur l’individu, mais

l’individu lui-même.

Après

avoir décomposé le corps humain et étudié ses cellules et ses molécules,

l’homme de science tourne enfin sa curiosité vers la « totalité » de l’individu

considéré comme tel et cherche derrière les causes locales de sa maladie

d’autres causes supérieures.

De

nouvelles sciences – la typologie, la physiognomonie, la théorie de l’hérédité,

la psychanalyse, la psychologie individuelle – s’efforcent de placer au premier

plan ce qu’il y a de personnel, d’unique, de particulier dans chaque individu ;

et les résultats de la psychologie non officielle, les phénomènes de la

suggestion, de l’autosuggestion, les découvertes de Freud, d’Adler, occupent de

plus en plus l’attention de tout médecin sérieux.

Les

courants de la médecine organique et psychique, séparés depuis des siècles,

commencent à se rapprocher, car tout développement – à l’image de la spirale de

Goethe ! – parvenu à un certain degré, regagne obligatoirement son point de départ.

Toute mécanique revient finalement à la loi fondamentale de son mouvement, ce

qui est divisé aspire au retour à l’unité, le rationnel retombe dans l’irrationnel

; après des siècles d’une science rigoureuse qui a étudié à fond la forme et la

matière du corps humain, on se tourne à nouveau vers « l’esprit qui fait le corps

».

I : La situation au

tournant du siècle

Si le jeu secret des désirs se dissimule à la

lumière plus mate des émotions communes, il devient, à l’état de passion

violente, d’autant plus éclatant, saillant, formidable ; le fin connaisseur de

l’âme humaine qui sait combien l’on peut, en somme, compter sur le mécanisme du

libre arbitre et dans quelle mesure il est permis de déduire par analogie

transportera mainte expérience de ce domaine dans sa doctrine et la recréera

pour la vie morale… Quelle surprise s’il se dressait, comme pour les autres

domaines de la nature, un Linné qui procéderait à une classification selon les

instincts et les penchants !...

Schiller

Combien

de vérité supporte, combien de vérité ose

un esprit ? C’est ce qui est devenu pour moi, de plus en plus, la

véritable mesure des valeurs.

L’erreur

(la foi en l’idéal) n’est pas de l’aveuglement, l’erreur est de la lâcheté…

Chaque

conquête, chaque pas en avant dans la connaissance découle

du courage, de la dureté envers soi, de la propreté envers soi.

La

mesure la plus sûre de toute force est la résistance qu’elle surmonte.

Ainsi,

l’action d’abord révolutionnaire, puis reconstructrice de Sigmund Freud n’est

vraiment compréhensible que si l’on se représente la morale d’avant-guerre et

l’idée qu’on se faisait alors des instincts humains. Aujourd’hui les pensées de

Freud – qui, il y a vingt ans, étaient encore des blasphèmes et des hérésies –

circulent couramment dans le langage et dans le sang de l’époque ; les formules

conçues par lui apparaissent si naturelles qu’il faut un plus grand effort pour

les rejeter que pour les adopter.

Précisément

parce que notre XXe siècle ne peut plus concevoir pourquoi le XIXe siècle se

défendait avec tant d’exaspération contre la découverte, attendue depuis longtemps,

des forces instinctives de l’âme, il est nécessaire d’examiner

rétrospectivement l’attitude psychologique des générations d’alors et de tirer

encore une fois de son cercueil la momie ridicule de la morale d’avant-guerre.

Le

mépris de cette morale – notre jeunesse en a trop souffert pour que nous ne la

haïssions pas ardemment – ne signifie pas celui de l’idée de la morale et de sa

nécessité. Toute communauté humaine, liée par esprit religieux ou national, se

voit forcée, dans l’intérêt de sa conservation, de refréner les tendances

agressives, sexuelles, anarchiques de l’individu et de les endiguer derrière

des barrages appelés Morale et Loi. Il va de soi que chacun de ces groupes se crée

des normes et des formes particulières de la morale : de la horde primitive au

siècle électrique chaque communauté s’efforce par des moyens différents de

dompter les instincts primitifs. Les civilisations dures exerçaient durement

leur pouvoir : les époques lacédémonienne, judaïque, calviniste, puritaine,

cherchaient à extirper l’instinct de volupté panique de l’humanité en le

brûlant au fer rouge. Mais, quelque féroces que fussent leurs commandements et

leurs prohibitions, ces époques draconiennes servaient quand même la logique

d’une idée. Et toute idée, toute foi, sanctifie à un certain degré la violence

de son application. Si les Spartiates poussent la discipline jusqu’à

l’inhumanité, c’est dans le but d’épurer la race, de créer une génération

virile, apte à la guerre : du point de vue de son idéal de la Communauté, la

sensualité relâchée devait être aux yeux de l’État un empiétement sur son

autorité. Le christianisme, lui, combat le penchant charnel au nom du salut de l’âme,

de la spiritualisation de la nature toujours dévoyée. Justement parce que

l’Église, le plus sage des psychologues, connaît la passion de la chair chez

l’homme éternellement adamite, elle lui oppose brutalement la passion de

l’esprit comme idéal ; elle brise son entêtement orgueilleux dans les geôles et

sur les bûchers, pour faire retourner l’âme dans sa patrie suprême – logique

cruelle, mais logique quand même. Là comme ailleurs, l’application de la loi

morale a pour base une conception du monde solidement ancrée. La morale

apparaît comme la forme physique d’une idée métaphysique.

Mais

au nom de quoi, au service de quelle idée le XIXe siècle dont la piété, depuis

longtemps, n’est que surface, exige-t-il encore une morale codifiée ?

Grossièrement matériel, jouisseur, gagneur d’argent, sans l’ombre de la grande foi

cohérente des anciennes époques religieuses, défenseur de la démocratie et des

droits de l’homme, il ne peut plus vouloir sérieusement interdire à ses

citoyens le droit à la libre jouissance. Celui qui, sur l’édifice de la civilisation,

a hissé la tolérance en guise de drapeau, ne possède plus le droit seigneurial

de s’immiscer dans la conception morale de l’individu. En effet, l’État moderne

ne s’efforce plus franchement, comme jadis l’Église, d’imposer une morale intérieure

à ses sujets ; seul le code de la société exige le maintien d’une convention

extérieure. On ne demande donc point à l’individu d’être moral, mais de le

paraître, d’avoir une attitude morale. Quant à savoir s’il agit d’une façon véritablement

morale, l’État ne s’en préoccupe pas : ça ne regarde que l’individu lui-même,

qui est uniquement tenu de ne pas se laisser prendre en flagrant délit de manquement

aux convenances.

Maintes

choses peuvent se passer, mais qu’il n’en soit point parlé ! Pour être

rigoureusement exact, on peut donc dire que la morale du XIXe siècle n’aborde

même pas le problème réel. Elle l’évite, et toute son activité se réduit à

passer outre.

Durant

trois ou quatre générations, la civilisation a traité, ou plutôt écarté, tous

les problèmes sexuels et moraux uniquement au moyen de cet illogisme niais qui

veut qu’une chose dissimulée n’existe plus. Cette situation se trouve exprimée

de la façon la plus tranchante par ce mot d’esprit : moralement, le XIXe siècle

n’a pas été régi par Kant, mais par le « cant ».

Comment

une époque si raisonnable et lucide a-t-elle pu se fourvoyer à ce point et

afficher une psychologie aussi insoutenable et aussi fausse ? Comment le siècle

des grandes découvertes, des conquêtes techniques, a-t-il

pu rabaisser sa morale jusqu’à en faire un tour de prestidigitation cousu de

fil blanc ?

La

réponse est simple : justement par orgueil de sa raison. Par infatuation

optimiste de sa culture, par arrogance de sa civilisation. Les progrès inouïs

de la science avaient plongé le XIXe siècle dans une sorte de griserie de la

raison. Tout semblait se soumettre servilement à la domination de l’intellect.

Chaque jour, chaque heure, presque, annonçait de nouvelles victoires de l’esprit

; on conquérait de plus en plus les éléments réfractaires du temps et de

l’espace, les sommets et les abîmes révélaient leur mystère à la curiosité

systématique du regard humain ; partout l’anarchie cédait à l’organisation, le

chaos à la volonté de l’intelligence spéculative. La raison n’était-elle donc

pas capable de maîtriser les instincts anarchiques dans le sang de l’individu,

de discipliner et d’assagir la foule indocile des passions ? La besogne

principale sous ce rapport est accomplie depuis bien longtemps, disait-on, et

ce qui s’allume de temps en temps dans le sang d’un homme moderne, d’un homme «

cultivé », ce ne sont plus que les derniers et pâles éclairs d’un orage passé,

les ultimes convulsions de la vieille bestialité agonisante. Patience quelques

années encore, quelques décennies, et le genre humain, qui a fait une si

magnifique ascension du cannibalisme à l’humanité et au sens social, épurera et

absorbera ces dernières et misérables scories dans ses flammes éthiques : donc,

inutile même de mentionner leur existence.

N’attirez

pas surtout l’attention des hommes sur les choses sexuelles, et ils les

oublieront. N’excitez pas par des discours cette bête antédiluvienne,

emprisonnée derrière les barreaux de fer de la morale, ne la nourrissez pas de questions,

et elle s’apprivoisera. Passer vite, en détournant le regard devant tout ce qui

est désagréable, toujours faire comme si l’on ne voyait rien : c’est là, en

somme, tout le code moral du XIXe siècle.

L’État

arme toutes les puissances qui dépendent de lui pour cette campagne

concentrique contre la franchise. Toutes, science, art, famille, église, école,

université, reçoivent les mêmes instructions de guerre : éluder toute

explication, ne pas attaquer l’adversaire mais l’éviter en faisant un grand

détour, ne jamais entrer en discussion sérieuse, ne jamais lutter à l’aide d’arguments

mais en recourant au silence seul, sans cesse boycotter et ignorer.

Admirablement

obéissantes à cette tactique, toutes les puissances intellectuelles, servantes

de la culture, de gaieté de cœur, ont hypocritement laissé le problème de côté.

Pendant un siècle, dans toute l’Europe, la question sexuelle est mise en

quarantaine. Elle n’est ni niée, ni confirmée, ni soulevée, ni résolue, mais

tout doucement poussée derrière un paravent.

Une

armée formidable de gardiens déguisés en instituteurs, précepteurs, pasteurs et

censeurs, se dresse pour ravir à la jeunesse sa spontanéité et sa joie

charnelle. Aucun souffle d’air frais ne doit effleurer le corps de ces

adolescents, aucun mot sincère, aucun éclaircissement leur âme chaste. Tandis

qu’autrefois, n’importe où, chez tout peuple sain, à toute époque normale,

l’adolescent nubile entre dans l’âge viril comme dans une fête, tandis que dans

les cultures grecque, romaine, judaïque, et même là où il n’y a pas de culture,

le garçon de treize ou de quatorze ans est franchement reçu dans la communauté

de ceux qui savent, homme parmi les hommes, guerrier parmi les guerriers, au

XIXe siècle une pédagogie maudite, par des moyens artificiels et antinaturels, l’éloigne

de toute sincérité. Personne devant lui ne parle librement, et par là ne le libère. Ce qu’il sait, il n’a pu l’apprendre

que chez les filles ou par les chuchotements des camarades aînés. Et comme

chacun n’ose répéter qu’à voix basse cette science des choses les plus naturelles

de la nature, tout adolescent qui grandit sert inconsciemment d’auxiliaire

nouveau à cette hypocrisie de la civilisation.

La

conséquence de ce siècle de retenue et d’hypocrisie obstinées,

nous la voyons dans un ravalement inouï de la psychologie au sein d’une culture

intellectuellement élevée. Car, comment une science profonde de l’âme

aurait-elle pu se développer sans droiture ni honnêteté, comment la clarté se

serait-elle propagée, quand justement ceux qui étaient appelés à répandre le

savoir, les maîtres, les pasteurs, les artistes, les savants, restaient

eux-mêmes ignorants ou hypocrites ? L’ignorance engendre toujours la dureté.

Donc une génération de pédagogues sans pitié, parce que sans savoir, fait un

mal irréparable aux âmes de la jeunesse, en prescrivant éternellement à celle-ci

de « se maîtriser » et d’être « morale ».

Des

garçons à demi formés, qui, sous la pression de la puberté, sans connaître la

femme, cherchent le seul exutoire possible à leur corps, n’ont pour les

renseigner que les sages recommandations de ces mentors « éclairés » qui, en

leur disant qu’ils se livrent à un « vice

épouvantable » qui détruit la santé, leur

blessent profondément l’âme et leur inculquent de force un sentiment

d’infériorité, une conscience mystique du péché. Les étudiants à l’Université

(j’ai moi-même passé par là) reçoivent de ce genre de professeurs qu’on aimait

alors désigner par l’expression fleurie d’« éminents pédagogues » des notices

par lesquelles ils apprennent que toute maladie sexuelle, sans exception, est «

inguérissable ».

Tels sont

les canons dont le vertigo moral de l’époque bombarde sans hésiter le cerveau

des jeunes gens. Et c’est chaussée de ces bottes

cloutées que l’éthique pédagogique piétine le monde des adolescents. Qu’on ne s’étonne

donc point si, du fait de cette éducation systématique de la crainte à laquelle

sont soumises des âmes encore indécises, un coup de revolver part à tout moment

; qu’on ne s’étonne point non plus si cet endiguement violent ébranle l’équilibre

intérieur d’innombrables enfants et si l’on fabrique en série ce type de

neurasthéniques qui portent toute la vie le fardeau de leurs craintes

d’adolescence et de leurs refoulements.

Privés

de conseil, des milliers de ces êtres, estropiés par une morale hypocrite, errent

de médecin en médecin. Mais comme alors les professionnels de la médecine

n’arrivaient pas à dépister la racine de la maladie, c’est-à-dire la sexualité,

et que la psychologie de l’époque pré-freudienne, par bienséance éthique, ne se

hasardait pas dans ces domaines secrets – parce que devant rester secrets – les

neurologues, en ces cas critiques, sont pris au dépourvu. Ne sachant que faire,

ils envoient tous les malades de l’âme, non encore mûrs pour la clinique ou

l’asile d’aliénés, dans des établissements hydrothérapiques. On les gave de

bromure, on les maltraite avec l’électricité, mais personne n’ose aborder les

causes réelles de leur maladie. Les anormaux sont, bien plus encore, victimes

de la sottise humaine. Jugés par la science comme des êtres éthiquement inférieurs,

par la loi comme des criminels, ces malheureux, chargés d’une terrible

hérédité, traînent toute une vie, ayant devant eux la prison, derrière eux le

chantage, le joug invisible de leur secret meurtrier. À personne ils ne peuvent

demander assistance ni conseil.

Car

si, à l’époque pré-freudienne, un homosexuel s’adressait au médecin, ce monsieur,

fronçant les sourcils, s’indignait qu’on osât venir l’importuner avec ces «

cochonneries ». On ne s’occupe pas de ces choses privées dans un cabinet de

consultations ! Mais, où donc s’en occupe-t-on ? Mais à qui doit s’adresser

l’homme troublé ou égaré dans sa vie sentimentale, quelle porte s’ouvrira pour

secourir, pour délivrer ces millions d’individus ? Les universités se dérobent,

les juges se cramponnent aux lois, les philosophes (à l’exception du vaillant

Schopenhauer) préfèrent ne pas remarquer dans leur Cosmos ces déviations

d’Éros, si compréhensibles à toutes les cultures antérieures ; la société ferme

les yeux par principe et déclare que ces choses pénibles ne peuvent pas être discutées.

Donc, silence dans les journaux, dans la littérature, dans les milieux

scientifiques ; la police est informée, c’est suffisant. Que des centaines de

milliers de captifs délirent dans le cachot raffiné de ce mystère, cela, le siècle

suprêmement moral et tolérant le sait et s’en moque ; ce qui importe, c’est qu’aucun

cri ne perce au-dehors, que l’auréole que s’est fabriquée la civilisation, ce

plus moral des mondes, reste intacte aux yeux du public. Car cette époque met l’apparence

morale au-dessus de l’être humain !

Tout

un siècle, un siècle horriblement long, cette lâche conjuration du silence «

moral » domine l’Europe. Soudain une voix le rompt. Un jour, sans la moindre

intention révolutionnaire, un jeune médecin, dans le cercle de ses collègues,

se lève et, prenant pour point de départ ses recherches sur l’hystérie, il

parle des troubles, du refoulement des instincts et de leur délivrance possible.

Il n’use pas de grands gestes pathétiques, ne proclame pas sur un ton ému qu’il

est temps d’appuyer les conceptions morales sur une nouvelle base, que le

moment est venu de discuter librement de la question sexuelle. Non, ce jeune

médecin rigoureusement réaliste ne joue pas les prédicateurs dans le milieu académique.

Il fait exclusivement une conférence diagnostique sur les psychoses et leurs

origines. C’est précisément le calme et le naturel avec lesquels il établit

qu’une grande partie des névroses, presque toutes, en somme, découlent du

refoulement du désir sexuel, qui provoquent l’épouvante glacée de ses

collègues. Non qu’ils considèrent cette étiologie comme fausse – au contraire,

la plupart d’entre eux ont souvent deviné ou expérimenté ces choses, ils se

rendent fort bien compte personnellement du rôle du sexe dans l’équilibre de l’individu.

Mais en tant que représentants de leur époque, en tant que valets de la morale

en cours, ils se sentent aussi blessés par cette franche constatation d’un fait

clair comme le jour que si l’indication du jeune professeur équivalait déjà en

elle-même à un geste indécent. Ils se regardent, embarrassés. Ce jeune « Dozent » ignore-t-il donc la convention tacite qui interdit

d’aborder ces sujets épineux, surtout dans une séance publique de la très

honorable

«

Société des médecins » ? Cette convention, pourtant, le nouveau venu devrait la

connaître et la respecter : sur le chapitre sexuel, on s’entend entre collègues

par un clignement d’yeux, on lance à l’occasion une petite plaisanterie durant

la partie de cartes, mais on n’expose point ces thèses, en plein XIXe siècle,

un siècle aussi cultivé, dans une réunion académique. Déjà, cette première

manifestation publique de Freud – la scène s’est réellement produite – est pour

ses collègues de la Faculté comme un coup de revolver dans une église. Et les

plus bienveillants d’entre eux lui font immédiatement remarquer qu’il serait sage,

dans son intérêt, pour sa carrière académique, de renoncer à l’avenir à des recherches

qui touchent des sujets aussi gênants et qui ne mènent à rien, ou du moins à rien

qui soit susceptible d’être discuté en public.

Mais

Freud, lui, se soucie de sincérité et non de convenance. Il a trouvé une piste

et il la suit.

Justement,

le sursaut de ses auditeurs lui montre qu’il a, sans le vouloir, mis le doigt

sur un endroit malade, que du premier coup il a touché le nerf de la question.

Il tient bon. Il ne se laisse intimider ni par les avertissements, partant d’un

bon cœur, de quelques-uns de ses aînés, ni par les lamentations d’une morale offensée,

qui n’est pas habituée à se sentir empoignée aussi brusquement in

puncto puncti. Avec

cette intrépidité tenace, ce courage viril et cette capacité d’intuition qui, réunis, forment son génie, il ne cesse de presser de plus en

plus fortement l’endroit sensible, jusqu’à ce que finalement l’abcès crève, que

la plaie soit débridée et qu’on puisse travailler à la guérison. Au premier coup

de sonde dans l’inconnu, ce médecin solitaire ne pressent pas encore tout ce

qu’il découvrira dans cette obscurité. Mais il devine l’abîme, et la profondeur

attire toujours magnétiquement l’esprit créateur.

Le

fait qu’en dépit de l’insignifiance apparente du motif la première rencontre de

Freud avec sa génération se transforma en choc, est un symbole et non un

hasard. Ce ne sont pas seulement la pudibonderie choquée, la dignité morale en

vigueur qui s’offensent d’une théorie isolée : non, la morale périmée de

passer-les-choses-sous silence flaire ici, avec la clairvoyance nerveuse qu’on

a dans le danger, une opposition réelle. Ce n’est pas la manière

dont Freud aborde cette sphère, mais le fait

qu’il y touche, qu’il ose y toucher, qui équivaut à une

provocation en duel, où l’un des deux adversaires doit succomber.

Dès

le premier instant, il ne s’agit pas d’amélioration, mais de bouleversement

total. Il n’y va pas de préceptes, mais de principes. Il n’est pas question de

détails, mais d’un tout. Front contre front se dressent deux formes de la

pensée, deux méthodes si opposées qu’entre elles il n’y a pas d’accord possible

et qu’il ne peut jamais y en avoir. La psychologie pré-freudienne, enfermée

dans l’idéologie de la domination du cerveau sur le sang, exige de l’individu,

de l’homme instruit et civilisé, qu’il réprime ses instincts par la raison.

Freud répond nettement et brutalement : les instincts ne se laissent pas réprimer,

et il est vain de supposer que, lorsqu’on les réprime, ils sont chassés et

disparus à jamais. Tout au plus arrive-t-on à refouler les instincts du

conscient dans l’inconscient. Mais alors, soumis à cette déviation dangereuse,

ils se tassent dans le fond de l’âme et engendrent par leur constante fermentation

l’inquiétude nerveuse, les troubles et la maladie. Sans illusions, sans

indulgence, sans croyance au progrès, Freud établit péremptoirement que ces

forces instinctives de la libido, stigmatisées par la morale, constituent une

partie indestructible de l’être humain qui renaît dans chaque embryon ; que cet

élément ne peut jamais être écarté, mais que dans certains cas on réussit à

rendre son activité inoffensive par le passage dans le conscient. Donc, la

prise de conscience, que l’ancienne éthique sociale considère comme un danger

capital, Freud l’envisage comme un remède ; le refoulement qu’elle estimait bienfaisant,

il en démontre le danger.

Ce que

la vieille méthode tenait à mettre sous le boisseau, il veut l’étaler au grand

jour. Il veut identifier au lieu d’ignorer, aborder au lieu d’éviter,

approfondir au lieu de détourner le regard. Mettre à nu au lieu de voiler. Seul

peut discipliner les instincts celui qui les connaît, seul peut dompter les démons

celui qui les tire de leur abîme et les regarde face à face.

La médecine

a aussi peu de rapport avec la morale et la pudeur qu’avec l’esthétique ou la

philologie ; sa tâche la plus importante n’est pas de réduire au silence les

secrets les plus mystérieux de l’homme, mais de les forcer à parler.

Sans

le moindre ménagement pour la pudibonderie du siècle, Freud lance ces problèmes

du refoulement et de l’inconscient au beau milieu de l’époque. Par là, il entreprend la cure non seulement d’innombrables

individus, mais de toute l’époque moralement malade, en transportant de la

dissimulation dans la science le conflit fondamental qu’elle voulait tenir caché.

Cette

méthode révolutionnaire de Freud a non seulement transformé notre conception de

l’âme, mais indiqué une direction nouvelle à toutes les questions capitales de notre

culture présente et à venir. C’est pourquoi tous ceux qui, depuis 1890, veulent

considérer l’effort de Freud comme une simple besogne médicale, la

sous-estiment grossièrement et commettent une plate erreur, car ils confondent consciemment

ou inconsciemment le point de départ avec le but. Le fait que Freud ait fendu

la muraille de Chine de la psychologie ancienne en partant de la médecine est

un hasard historiquement exact, mais sans importance pour ses résultats. Ce qui

importe, chez un créateur, ce n’est pas d’où il vient, mais où il est arrivé.

Freud vient de la médecine de la même façon que Pascal des mathématiques ou

Nietzsche de la philologie ancienne. Sans doute, cette origine donne à son œuvre

une certaine tonalité, mais elle ne détermine ni ne limite sa grandeur.

Car

il serait enfin temps de remarquer, maintenant qu’il entre dans sa

soixante-quinzième année, que son œuvre et sa valeur, depuis longtemps, ne se

basent plus sur le détail secondaire de la guérison annuelle par la

psychanalyse de quelques centaines de névrosés de plus ou de moins, ni sur

l’exactitude de chacune de ses théories et de ses hypothèses. Que la libido

soit sexuellement « fixée » ou non, que le complexe de la castration et l’attitude

narcissique – et Dieu sait quels autres articles de foi codifiés – soient

canonisés ou non pour l’éternité, ces questions sont devenues depuis longtemps

un objet de chicanes scolastiques entre universitaires et n’ont pas la moindre

importance pour la réforme historique et durable que Freud a imposée au monde

par sa découverte du dynamisme de l’âme et sa technique nouvelle vis-à-vis des problèmes

psychologiques.

Ce

qui nous intéresse, c’est qu’un homme, par sa vision créatrice, a transformé notre

sphère intérieure. Et le fait qu’il s’agissait là d’une véritable révolution,

que son « sadisme de la vérité » bouleversait toutes les conceptions du monde

de l’âme, les représentants de la génération mourante le reconnurent les premiers

; ils comprirent le danger de sa théorie. Car c’est bien pour eux qu’elle était

dangereuse ; ils s’en aperçurent immédiatement avec épouvante, ces

illusionnistes, ces optimistes, ces idéalistes, ces avocats de la pudeur et de

la bonne vieille morale, lorsqu’ils se virent en face d’un homme qui brûlait

tous les signaux avertisseurs, que ne faisait reculer aucun tabou et

n’intimidait aucune contradiction, à qui, en vérité, rien ne restait « sacré ».

Ils ont

senti instinctivement qu’avec Freud, aussitôt après Nietzsche, l’Antéchrist,

venait un autre grand destructeur des vieilles tables saintes, un

anti-illusionniste, dont le rayon Roentgen du regard éclairait impitoyablement

tous les arrière-plans, voyait sous la libido le sexe, en l’enfant innocent

l’homme primitif, dans la douce intimité familiale les antiques et dangereuses tensions

entre père et fils, et dans les rêves les plus anodins les ardents

bouillonnements du sang. Dès le premier instant ils sont torturés par un

pressentiment pénible : un tel homme qui, dans leurs valeurs les plus sacrées,

culture, civilisation, humanité, morale et progrès, ne voit rien d’autre que

des rêves-désirs, ne poussera-t-il pas encore plus loin sa sonde féroce ? Cet

iconoclaste ne transportera-t-il pas finalement son impudente technique

analytique de l’âme individuelle à l’âme collective ? N’ira-t-il pas

jusqu’à frapper de son marteau les fondements de la morale d’État et les complexes

familiaux agglutinés au prix de tant d’efforts, jusqu’à dissoudre par ses

acides violemment caustiques l’idée de patrie et même l’esprit religieux ?

En

effet, l’instinct du monde agonisant d’avant-guerre a vu juste : le courage

illimité, l’intrépidité intellectuelle de Freud ne se sont arrêtés nulle part. Indifférent

aux objections et aux jalousies, au bruit et au silence, avec la patience

inébranlable et systématique de l’artisan, il a continué à perfectionner son

levier d’Archimède jusqu’à pouvoir s’attaquer au monde. En la soixante-dixième

année de sa vie, Freud a entrepris l’œuvre ultime d’appliquer

sa méthode, dont il avait fait l’expérience sur

l’individu, à l’humanité entière et même à Dieu. Il a eu le courage d’avancer

encore et toujours, par-delà les illusions, jusqu’au néant suprême, jusqu’à cet

infini grandiose où il n’y a plus de foi, plus d’espoirs ni de rêves, pas même

ceux du ciel et où il n’est plus question du sens et de la tâche de l’humanité.

Sigmund

Freud a donné à l’humanité – œuvre admirable d’un homme isolé – une notion plus

claire d’elle-même, plus claire, dis-je, non pas plus heureuse. Il a approfondi

la conception du monde de toute une génération : approfondi, dis-je, non pas

embelli.

Car l’absolu

ne rend jamais heureux, il ne fait qu’imposer des décisions. La science n’a pas

pour devoir de bercer de nouvelles rêveries apaisantes le cœur éternellement puéril

de l’humanité ; sa mission est d’apprendre aux hommes à marcher droit et ferme

sur notre dure planète.

La part

de Sigmund Freud dans cette tâche indispensable a été exemplaire : au cours de

l’œuvre qu’il a entreprise sa dureté est devenue

force, sa sévérité loi inflexible. Jamais, pour le plaisir de consoler, Freud

n’a montré à l’homme une issue commode, un refuge dans un paradis terrestre ou céleste,

mais toujours et uniquement le chemin qui conduit à la connaissance de soi-même,

la voie dangereuse aboutissant au plus profond de son Moi. Sa clairvoyance est

sans indulgence ; sa façon de penser n’a allégé en rien la vie humaine. Aiguë

et tranchante comme la bise, son irruption dans une atmosphère étouffante a

dissipé bien des brouillards dorés et des nuages roses mais par-delà les

horizons éclaircis s’étend maintenant une nouvelle

perspective sur le domaine de l’esprit.

Grâce

à l’effort de Freud une nouvelle génération regarde une époque nouvelle avec

des yeux plus pénétrants, plus libres et plus sincères. Si la dangereuse

psychose de la dissimulation, qui a tenu en laisse pendant un siècle la morale européenne,

est définitivement écartée, si nous avons appris à regarder sans fausse honte

au fond de notre vie ; si les mots de « vice » et de « péché » nous font frémir

d’horreur ; si les juges, renseignés sur la force dominante des instincts

humains, hésitent parfois à prononcer une condamnation ; si les instituteurs

admettent naturellement les choses naturelles et la famille

franchement

les choses franches ; s’il y a dans la conception morale plus de sincérité et

dans la jeunesse plus de camaraderie ; si les femmes acceptent plus librement

leur sexe et leur désir ; si nous avons appris à respecter l’essence unique de

tout individu et possédons la compréhension créatrice du mystère de notre être

spirituel – tous ces éléments de redressement moral, nous les devons, nous et

notre monde nouveau, en première ligne à cet homme, qui a eu le courage de savoir

ce qu’il savait et le triple courage d’imposer ce savoir à la morale

obstructive et lâchement résistante de l’époque.

Maints

détails de l’œuvre de Freud peuvent être discutables, mais qu’importent les détails

! Les pensées vivent autant de dénégations que de confirmations, une œuvre existe

non moins par la haine que par l’amour qu’elle éveille. Le seul triomphe

décisif d’une idée, le seul aussi que nous soyons encore prêts aujourd’hui à révérer,

est son incorporation à la vie. Car rien, en notre temps de justice incertaine,

ne rallume autant la foi en la prédominance de l’esprit que l’exemple vécu du

fait qu’il suffit toujours qu’un seul homme ait le courage de la vérité pour

augmenter le vrai dans tout l’univers.

II : Portrait

caractérologique

La sincérité est la source de tout génie.

La

porte sévère d’un immeuble viennois se referme depuis un demi-siècle sur la vie

privée de Sigmund Freud : on serait presque tenté de dire qu’il n’en a point

eu, tant son existence personnelle, modestement reléguée à l’arrière-plan, suit

un cours silencieux. Soixante-dix ans dans la même ville, plus de quarante ans

dans la même maison. Ici, la consultation dans la même pièce, la lecture dans

le même fauteuil, le travail littéraire devant le même bureau. Pater

familias de six enfants, sans aucun besoin personnel, sans autre passion

que celle du métier et de la vocation. Jamais un atome de son temps,

parcimonieusement et pourtant généreusement utilisé, ne se perd en vue de

grades et de dignités, en vaniteuses attitudes extérieures : jamais, pour la

publicité, le créateur ne se campe devant l’œuvre créée ; chez cet homme, le

rythme de la vie se soumet uniquement et totalement au rythme incessant,

uniforme et patient du travail. Chacune des mille et mille semaines de ses soixante-quinze

ans est enfermée dans le cercle unique d’une activité délimitée, chaque jour

est pareil à l’autre. Pendant toute la session universitaire, conférence une

fois par semaine ; le mercredi soir, régulièrement, selon la méthode socratique,

un symposion intellectuel au milieu des disciples ; le

samedi après-midi une partie de cartes ; à part cela, du matin au soir, ou

plutôt à minuit, chaque minute, chaque seconde, est employée à l’analyse, au

traitement des malades, à l’étude, à la lecture et à la tâche scientifique.

Cet

inexorable calendrier de travail ne connaît pas de feuilles blanches, cette

journée sans fin, au cours d’un demi-siècle, ne compte pas une seule heure de repos

d’esprit. L’activité perpétuelle est aussi naturelle à ce cerveau toujours en

mouvement que l’est au cœur le battement régénérateur du sang ; le travail, chez

Freud, n’apparaît pas comme une action soumise à la volonté, mais au contraire

comme une fonction permanente et inhérente à l’individu.

L’indéfectibilité

de ce zèle et de cette vigilance est précisément le trait le plus surprenant de

son être intellectuel : la norme se mue en phénomène. Depuis quarante ans Freud

se livre journellement à huit, neuf, dix, parfois même onze analyses ;

c’est-à-dire que neuf, dix, onze fois, il se concentre pendant une heure

entière, dans une tension extrême, presque palpitante, de manière à ne faire

qu’un avec son « sujet », dont il écoute et pèse chaque parole, cependant que

sa mémoire, jamais en défaut, lui permet de comparer simultanément les données

de la psychanalyse présente à celles de toutes les séances précédentes. Il vit

ainsi au cœur de cette personnalité étrangère, tandis qu’en même temps,

établissant le diagnostic de l’âme, il l’observe du dehors. Et tout d’un coup,

à la fin de cette séance, il doit quitter ce malade, entrer dans la vie du

suivant, et cela huit, neuf fois par jour – gardant en lui, sans annotations ni

moyens mnémoniques, les fils séparés de centaines et de centaines de destins,

qu’il domine et dont il discerne les ramifications les plus délicates.

Un

effort aussi constamment renouvelé exige une vigilance de l’esprit, un guet de

l’âme, une tension des nerfs que personne d’autre ne serait de taille à

supporter plus de deux ou trois heures. Mais la vitalité étonnante de Freud, sa

surforce dans le domaine de la puissance

intellectuelle, ne connaît point l’épuisement ni la lassitude.

Lorsque

bien tard, le soir, le travail analytique, la journée de neuf ou dix heures au

service de l’humain sont terminés, l’autre travail commence, celui que le monde

croit être sa tâche unique : l’élaboration créatrice des résultats. Et ce

labeur gigantesque, pratiqué sans arrêt sur des milliers d’hommes et qui se répercute

sur des millions, s’opère tout le long d’un demi-siècle, sans aide, sans

secrétaire, sans assistant ; chaque lettre de Freud est manuscrite, ses

recherches sont poursuivies jusqu’au bout par lui seul et c’est sans faire

appel au moindre concours qu’il donne leur forme définitive à tous ses travaux.

Seule

la régularité grandiose de sa puissance créatrice trahit sous la surface banale

de cette existence l’élément foncièrement démoniaque.

Ce

n’est que dans la sphère de la création que cette vie apparemment normale

révèle ce qu’il y a en elle d’unique et

d’incomparable.

Cet

instrument de précision, qui pendant des décennies fonctionne sans jamais

s’arrêter ni faiblir ni dévier, serait inconcevable si la matière n’en était

parfaite. Comme chez Haendel, Rubens et Balzac, créateurs torrentiels, la surabondance

intellectuelle découle chez Freud d’une santé splendide.

Jusqu’à

l’âge de soixante-dix ans, ce grand médecin n’a jamais été gravement malade, ce

profond explorateur de toutes les maladies nerveuses n’a jamais ressenti le moindre

trouble nerveux ; cet investigateur lucide de toutes les anomalies de l’âme, ce

sexualiste tant décrié, est resté toute une vie, dans ses manifestations personnelles,

d’une uniformité et d’une santé étonnantes. Ce corps ne connaît même pas par

expérience les malaises les plus ordinaires, les plus quotidiens, qui viennent

troubler le travail intellectuel, et il n’a pour ainsi dire jamais connu la

migraine, ni la fatigue. Pendant des dizaines d’années, Freud n’a jamais eu

besoin de consulter un confrère, jamais une indisposition ne l’a obligé à

remettre un cours. Ce n’est qu’à l’âge patriarcal qu’une maladie maligne s’efforce

de briser cette santé polycratique. Mais en vain. À

peine la blessure est-elle cicatrisée que, sur-le-champ et sans diminution aucune,

reprend l’ancienne vitalité.

Pour

Freud, la santé va avec la respiration, l’état de veille avec le travail, la

création avec la vie. Et plus est vive et continue la tension du jour, plus est

complète, pour ce corps taillé dans le roc, la détente nocturne. Un sommeil

bref, mais total, renouvelle de matin en matin cette vigueur magnifiquement normale

et en même temps magnifiquement surnormale de l’esprit.

Freud, quand il dort, dort très profondément, et quand il veille, est

formidablement éveillé.

L’image

extérieure de l’être ne contredit point cet équilibre complet des forces

intérieures. Proportions parfaites de tous les traits, aspect essentiellement

harmonieux. La taille ni trop grande ni trop petite, le corps ni trop lourd ni

trop frêle : partout et toujours une moyenne véritablement exemplaire. Depuis des

années les caricaturistes désespèrent en face de ce visage dont l’ovale parfaitement

régulier ne donne aucune prise à l’exagération du dessin. C’est en vain qu’on

range côte à côte les portraits de ses jeunes années pour y saisir quelque

trait dominant, quelque signe caractéristique. Et à trente, à quarante, à

cinquante ans, ces images ne nous montrent qu’un bel homme, un homme viril, un

monsieur aux traits réguliers, trop réguliers peut-être.

L’œil

sombre et concentré trahit, il est vrai, l’être intellectuel, mais avec la

meilleure volonté on ne trouve dans ces photographies pâlies rien d’autre qu’un

de ces visages de savants, d’une virilité idéalisée, à la barbe soignée, tels

qu’aimaient en peindre Lenbach et Makart,

ténébreux, grave et doux, mais en somme rien moins que révélateur.

On

croit déjà devoir renoncer à toute étude caractérologique devant ce visage

enfermé dans sa propre harmonie. Mais soudain les dernières photos commencent à

parler. Seul l’âge, qui chez la plupart des hommes dissout les traits personnels

et les émiette en argile grise, seule la vie patriarcale, la vieillesse et la

maladie, de leur ciseau créateur, donnent au visage de Freud un caractère

spécial indéniable. Depuis que les cheveux grisonnent, que la barbe n’encadre

plus aussi richement le menton obstiné, que la moustache ombrage moins la

bouche sévère, depuis que s’avance le soubassement osseux et cependant

plastique de sa figure, quelque chose de dur, d’incontestablement offensif, se découvre

: la volonté inexorable, pénétrante et presque irritée de sa nature. Plus

profond, plus sombre, le regard, jadis simplement contemplateur, est maintenant

aigu et perçant ; un pli amer et méfiant fend comme une blessure le front découvert

et sillonné de rides. Les lèvres minces et serrées se ferment comme sur un « non

» ou un « ce n’est pas vrai ». Pour la première fois on sent dans le visage de

Freud la rigueur et la véhémence de son être, et l’on devine que ce n’est point

là un good grey old

man, que l’âge a rendu doux et sociable, mais un analyste

impitoyable, qui ne se laisse duper par personne et n’admet point de duperie.

Un homme devant lequel on aurait peur de mentir, qui, de son regard soupçonneux

et décoché comme une flèche du fond de l’obscurité, barre la route à tout

faux-fuyant et empêche d’avance toute échappatoire ; un homme au visage

tyrannique peut-être, plutôt que libérateur, mais doué d’une admirable

intensité de pénétration ; non pas un simple contemplateur, mais un psychologue

inexorable.

Qu’on

n’essaie point d’affadir le masque de cet homme, d’atténuer sa dureté biblique,

ou l’énergique intransigeance qui flamboie dans l’œil presque menaçant du vieux

lutteur. Car si cette énergie tranchante et implacable avait manqué à Freud,

son œuvre eût été privée de ce qu’elle contient de meilleur et de plus décisif.

Comme Nietzsche avec le marteau, Freud a philosophé toute une vie avec le

scalpel : ces instruments-là ne peuvent guère être maniés par des mains

indulgentes et douces. L’obligeance, la complaisance, la politesse et la

compassion seraient absolument inconciliables avec la pensée radicale de sa

nature créatrice, dont le sens et la mission sont uniquement la révélation des extrêmes

et non leur harmonisation.

La

volonté combative de Freud exige toujours le pour ou le contre nets, le oui ou

le non, mais pas de « qui sait » et de « néanmoins », de « cependant » et de « peut-être

». Quand il s’agit de raison et d’avoir raison dans le domaine de l’esprit,

Freud ne connaît ni réserves ni ménagements, ni compromis ni pitié : comme Jahvê, l’Éternel, il pardonne moins à un tiède qu’à un apostat.

Les à peu près n’ont pas de valeur pour lui, il n’est tenté que par la vérité

cent pour cent. Toute pénombre, autant dans les relations personnelles d’homme

à homme que dans ces sublimes clairs-obscurs intellectuels

de l’humanité que l’on qualifie d’illusions, provoque inévitablement son besoin

violent et presque exacerbé de diviser, de délimiter, d’ordonner – son regard veut

ou doit toujours faire ressortir les phénomènes avec l’acuité de la lumière

directe.

Voir

clair, penser clair, agir clair, n’est pas pour Freud un effort ni un acte de

sa volonté ; le besoin d’analyser est, chez lui, instinctif, inné, organique et

irrépressible. Quand Freud ne comprend pas entièrement et immédiatement une chose,

il est incapable d’épouser le point de vue de qui que ce soit ; ce qui ne lui

paraît point clair du fond de lui-même, personne ne peut le lui éclaircir. Son œil,

comme son esprit, est autocratique et absolument intransigeant ; et c’est

dans la lutte, lorsqu’il est dressé seul contre des ennemis cent fois

supérieurs en nombre, que se déploie en sa plénitude l’instinct agressif de

cette volonté intellectuelle que la nature a faite tranchante comme un

couperet.

Dur,

sévère et impitoyable pour les autres, Freud ne l’est pas moins envers

lui-même. Exercé à la méfiance, accoutumé à dépister la moindre fausseté jusque

dans les replis les plus secrets de l’inconscient, à démasquer derrière chaque

aveu une confession encore plus sincère, sous chaque vérité une vérité plus

profonde, il applique à sa propre personne la vigilance de ce contrôle

analytique. C’est pourquoi le mot si souvent employé de « penseur audacieux »

me paraît fort mal convenir à Freud. Sa pensée n’a rien de l’improvisation, à

peine quelque chose de l’intuition. Ce n’est point un étourdi qui modèle des formules

en un tour de main : il hésite parfois des années avant de muer ouvertement une

supposition en affirmation ; pour un génie constructif comme le sien, des généralisations

prématurées, des sauts périlleux de l’intellect, seraient de véritables

contresens. N’allant qu’à petits pas, avec circonspection et sans jamais

éprouver la moindre exaltation, Freud dépiste le premier tout ce qui n’est pas

sûr ; on trouve dans ses écrits maints avertissements qu’il s’adresse à lui-même,

tels que : « Ceci n’est qu’une hypothèse », ou : « Je sais que sous ce rapport

j’ai peu de nouveau à dire. » Le vrai courage de Freud commence tard, avec la

certitude.

C’est

seulement lorsque cet impitoyable désillusionniste

s’est entièrement convaincu lui-même, a triomphé de sa propre méfiance, a surmonté

sa crainte d’enrichir la chimère du monde d’une illusion nouvelle, qu’il expose

sa conception.

Mais

dès qu’il a admis et défendu publiquement une idée, elle entre dans son sang et

sa chair, devient une partie de son existence intellectuelle, et aucun Shylock

ne pourrait en exciser une once de son corps vivant. La certitude de Freud

s’affirme tard : mais une fois acquise, elle ne peut plus être brisée. Cette

ténacité, cette énergie à maintenir son point de vue envers et contre tous, les

adversaires irrités de Freud l’ont traitée de dogmatisme, et même ses partisans

s’en sont plaints à voix basse ou haute. Mais ce caractère entier de Freud est indissolublement

lié à sa nature : il découle d’une attitude non pas volontaire, mais spontanée,

d’une façon particulière de voir les choses.

Ce qu’embrasse

son regard créateur, il le voit comme si personne avant lui

ne l’avait vu. Quand il pense, il oublie ce que d’autres ont pensé sur le

même sujet. Il perçoit ses problèmes sur un mode naturel et indéniable, et quel

que soit l’endroit où il entrouvre le livre sibyllin de l’âme humaine, il tombe

toujours sur une nouvelle page ; avant même que sa pensée critique s’en soit emparée,

son œil a déjà accompli la création. On peut corriger une erreur d’opinion,

mais jamais modifier la perception créatrice d’un regard : la vision est hors

de toute influence, la création au-delà de la volonté ; qu’est-ce donc que nous

qualifions de création, sinon ce don de voir des choses archi-vieilles et immuables

comme si jamais ne les avait illuminées l’étoile d’un œil humain, d’exprimer ce

qui fut dit mille fois avec autant de fraîcheur virginale que si jamais la

bouche d’un mortel ne l’avait prononcé ?

Impossible

à apprendre, cette magie de la vision intuitive du savant est en même temps

impossible à éduquer, et l’obstination avec laquelle une nature géniale

maintient sa première et unique vision n’est point de l’entêtement, mais une

inéluctable nécessité.

C’est

pourquoi Freud n’essaie jamais de convaincre, de persuader, d’enjôler ses

lecteurs et ses auditeurs. Il expose, c’est tout. Sa loyauté sans réserve

renonce absolument à servir même les pensées qui lui semblent les plus

importantes sous une forme poétiquement séduisante et, en adoucissant

l’expression, à faciliter aux âmes sensibles la digestion des parties dures et

amères. Comparée à la prose enivrante de Nietzsche, qui toujours fait jaillir

les feux d’artifice les plus fous de l’art et de l’artisterie, la sienne paraît

de prime abord incolore, sobre et froide. La prose de Freud ne fascine pas, ne

conquiert pas ; elle renonce totalement à toute poétisation, à toute eurythmie

musicale (il lui manque, comme il l’avoue lui-même, tout penchant intérieur à

la musique – évidemment dans le sens de Platon qui l’accuse de troubler la

pensée pure). Et c’est précisément le but unique de Freud, qui agit selon le mot

de Stendhal : « Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans

illusion. » La clarté, dans le langage comme dans toutes les manifestations

humaines, lui paraît l’Optimum et l’Ultimum ; il

subordonne toutes les valeurs artistiques, comme secondaires, à cette netteté

et à cette luminosité et il obtient ainsi le tranchant diamantin des contours